Estado Islâmico crucifica padre no Iêmen. O que a cruz significa para muçulmanos?

Compartilhar

“Os mortos – estes ainda mendigam, Francisco.”

– Paul Celan, ‘Assis’

Em um artigo de capa de junho de 2014 na obrigatória revista britânica Spectator, Damian Thompson estampou a manchete: A religião é a nova política – mas os políticos seculares britânicos simplesmente não se tocam.

Num Ocidente baseado no frágil conceito de Estado laico, tendemos a tentar enxergar o mundo inteiro, incluindo o mundo não-ocidental, como se fosse calcado nas mesmas bases e valores. Palavras como “tolerância”, “coexistência”, “paz”, “laico” ou “igualdade” são proferidas como se fossem realidades universalmente aceitas – como se bastasse cantar Imagine para todos os povos viverem na paz mundial.

As pessoas tendem a acreditar que as categorias de pensamento delas próprias são as mesmas de toda a humanidade, independentemente de língua, país, época, cultura, história e religião – e aí recaímos na lição de Damian Thompson. A própria palavra “religião” (e o conceito por ela designado) não existe na língua árabe do islamismo – o que torna uma discussão sobre “liberdade religiosa” algo bastante umbigocêntrico e inútil para o diálogo com o mundo muçulmano.

Assim como é importante ao Ocidente, mesmo aos não-cristãos que nele residem, entender a diferença ao menos básica entre católicos e protestantes (já raros aqui sabem a diferença para um copta ou ortodoxo), no século iniciado com o 11 de setembro é urgente entender ao menos o básico sobre a religião em voga, o islamismo.

Pergunta rápida: o islamismo crê que Jesus nasceu de uma virgem? Que Jesus era um profeta inspirado por Deus? Que Jesus realizou milagres? Que Jesus voltará no fim do mundo? Que Jesus morreu crucificado?

A resposta para todas estas perguntas é: sim. Exceto a última. Tudo o que é “sobrenatural” em relação a Jesus em nossa visão é aceito pelo islamismo. O que parece mais histórico, normal e crível ou aceitável até para um ateu – a dolorosíssima forma de execução precedida por tortura dos romanos, fartamente documentada quanto a Autarito ou a revolta da Terceira Guerra Civil, liderada por Espártaco – é um tabu extremo para praticamente todas as variantes da religião de Maomé.

A resposta para todas estas perguntas é: sim. Exceto a última. Tudo o que é “sobrenatural” em relação a Jesus em nossa visão é aceito pelo islamismo. O que parece mais histórico, normal e crível ou aceitável até para um ateu – a dolorosíssima forma de execução precedida por tortura dos romanos, fartamente documentada quanto a Autarito ou a revolta da Terceira Guerra Civil, liderada por Espártaco – é um tabu extremo para praticamente todas as variantes da religião de Maomé.

Como em tudo o que envolva religiões e o pensamento mítico-religioso, não há uma única explicação. O que é fácil de entender é que o islamismo, espécie de herdeiro bastardo das primeiras grandes religiões monoteístas do Oriente Médio, tem como “explicação” da existência das duas mais velhas, judaísmo e cristianismo, que ambas eram ainda versões imperfeitas da revelação divina.

A grande diferença em relação ao cristianismo é uma questão teológica que faz toda a diferença para a nossa vida do dia a dia, inclusive de não religiosos. A Páscoa cristã, relembrando e recuperando o sofrimento de Jesus na cruz, assume que o Filho de Deus, também Deus encarnado (uma complexidade filosófica só resolvida por São Tomás de Aquino, 12 séculos depois), se sacrifica por nossos pecados. Tal conceito é dificílimo, e é dito por aí sem que se entenda tais palavras (ver detalhes aqui).

O islamismo, que ao invés de significar uma nova aliança, pretende substituir todas as religiões do mundo pelo islam, não pode tolerar este símbolo que era de conhecimento comum na época, perdido hoje por um vocabulário científico tratado muitas vezes como mágico. Jesus não poderia ter morrido por nós. Na verdade, Jesus mal poderia ter “morrido” – soa de fato bem estranho imaginar o verdadeiro salvador dos cristãos freqüentando o mesmo paraíso de 72 virgens e ereção eterna dos muçulmanos.

Assim, a idéia de um salvador que encerra o ciclo de sacrifícios pré-Torá (em que as forças da natureza e deuses e demônios que a representam precisavam ser “saciadas” com sacrifícios humanos) e que morre por nossos pecados sem que precisemos mais de punições físicas atrozes por cada falha simplesmente faria o islamismo não existir – na melhor das hipóteses, pareceria um culto desnecessário e desastroso, um retorno a algo já superado 600 anos antes.

Desta forma, algumas correntes muçulmanas crêem que a crucificação de Cristo, que durou cerca de duas horas, foi curta demais para causar sua morte – embora Jesus tivesse sofrido sevícias horrendas antes mesmo da crucificação, o que o deixou enfraquecido. Com efeito, algumas pessoas nem eram crucificadas, pois já estavam mortas só pelas torturas anteriores. Já outros islâmicos, maioritários, crêem que Deus colocou o rosto de Jesus em outro homem, para dar a impressão de que ele foi crucificado, quando já havia sido levado aos Céus.

Desta forma, algumas correntes muçulmanas crêem que a crucificação de Cristo, que durou cerca de duas horas, foi curta demais para causar sua morte – embora Jesus tivesse sofrido sevícias horrendas antes mesmo da crucificação, o que o deixou enfraquecido. Com efeito, algumas pessoas nem eram crucificadas, pois já estavam mortas só pelas torturas anteriores. Já outros islâmicos, maioritários, crêem que Deus colocou o rosto de Jesus em outro homem, para dar a impressão de que ele foi crucificado, quando já havia sido levado aos Céus.

Esta diferença de interpretação causa a maior parte das diferenças entre o Ocidente do capitalismo, do homem na Lua e do sexual revolution de 1964 e o Oriente Médio da shari’ah, dos jihadistas casando com meninas de 6 anos, da decapitação e da burca. Sem um salvador para morrer por nossos pecados, quem deve morrer em caso de falta grave (o que varia de dúvida em relação à fé e homossexualismo a usar relógio no braço esquerdo) somos nós mesmos.

Boa parte do que o Ocidente trata como mera curiosidade sobre uma religião que vai aos poucos abandonando ainda é tratado com extrema seriedade por quem vive longe do que causa a prosperidade do Ocidente. E ocidentais, que descobriram a existência do islamismo no dia 11 de setembro de 2001, ainda se encantam em repetir o estranho bordão de que “o islamismo é uma religião pacífica” a cada atentado terrorista islâmico, sem nunca verificar no que muçulmanos de fato acreditam.

Assim, mesmo que boa parte do Ocidente tenha abandonado suas tradições, ou ao menos seu significado, voltamos a ter urgência de compreender o que significa algo como a crucificação na Páscoa, ainda que não se tenha fé em Jesus (personagem histórico citado em diversos documentos do então inimigo Império Romano). Foi sua história que moldou nossa visão de mundo – incluindo o que nos parece mais “natural”, como não precisarmos sacrificar pessoas para apascentar deuses que nos enviam terremotos, ou não degolarmos tribos inimigas.

A cruz hoje

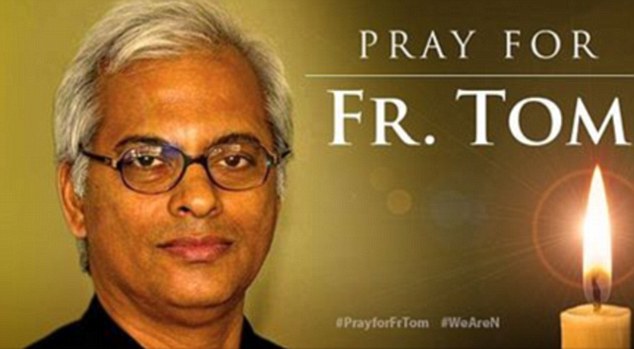

O padre católico indiano Tom Uzhunnalil foi seqüestrado pelo Estado Islâmico em Aden, no sul do Iêmen, em um asilo fundado por Madre Teresa de Calcutá. O ataque matou pelo menos 15 pessoas, sendo quatro freiras. O padre foi levado a um lugar desconhecido, e o Estado Islâmico prometeu crucificá-lo nesta Sexta-Feira Santa.

Sem que ninguém consiga localizar o padre, tampouco se sabe se o ISIS cumpriu a ameaça. A sua igreja em Bangalore nega. O arcebispo de Viena, Cardeal Christoph Schönborn, confirmou a morte do padre, mas agora voltou atrás. Ainda há esperança, mas aquela que surge do horror.

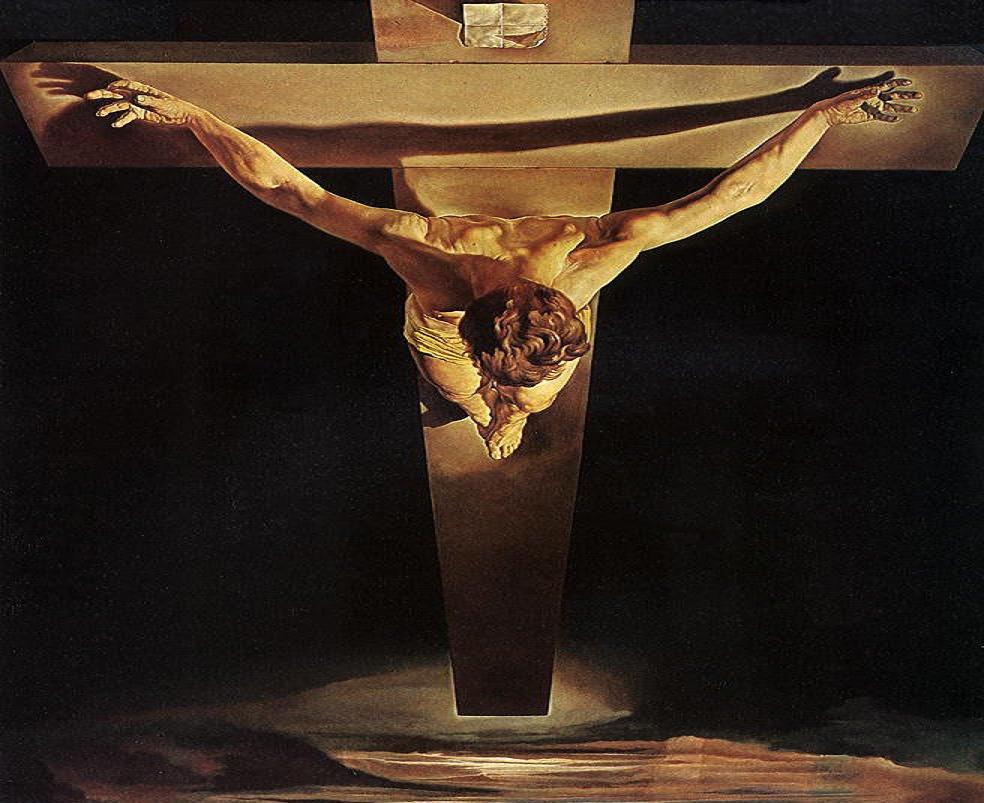

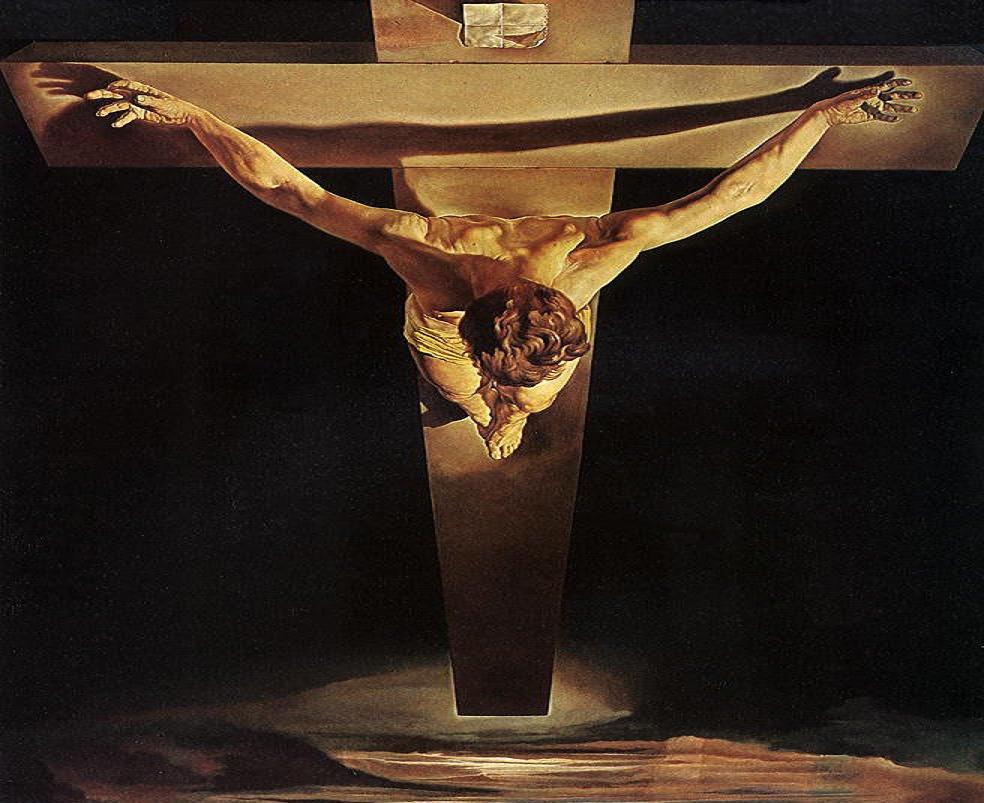

Uma crucificação é uma tortura extremamente lenta, drenando o sangue da vítima da maneira mais dolorosa possível. Quando o cristianismo toma a cruz como símbolo máximo, enfrenta justamente o maior medo que poderia enfrentar: a punição mais dolorosa imposta pelo Império Romano. Seria como hoje enfrentar a faca fria dos executores do Estado Islâmico.

A cruz é material, como a faca, os leões do Coliseu, a cadeira elétrica. O cristianismo tem como maior crença a superação da mera existência natural, fatalista – crendo em agir pela graça, pelo Verbo que se fez carne. Se o Império Romano, primeiro grande êmulo da nova fé, tinha a cruz como símbolo de medo, o cristianismo a adotou para si como símbolo de superação da morte. Como nossa esperança de encontrarem o padre Tom Uzhunnalil vivo, salvo das mãos de seus horrendos algozes.

O significado da Páscoa é exatamente este: Jesus se mostrou o Cristo, o Salvador, por ter superado a morte, o que há de mais fatal na mera natureza. Sua aparição se deu justamente para aqueles que mais duvidaram e titubearam em sua fé ao ver sua agonia.

O mundo antigo, definitivamente, não era para quem tem estômago fraco.

Quando muçulmanos usam a cruz para matar seus inimigos hoje, mostram que o mundo islâmico nunca poderia atingir o mesmo grau de civilização da Europa, da América ou de Israel, justamente porque nunca vai aceitar coisas que só floresceram no seio da cultura cristã: o Estado laico, a lei civil (“A César o que é de César, a Deus o que é de Deus”), o reconhecimento de autoridades seculares (ou de algo secular) e, sobretudo, o “amai-vos uns aos outros”, incluindo seus inimigos – definido pelo filósofo Eric Voegelin como o versículo que definirá o mundo da ordem, em contraposição ao mundo da morte gratuita.

Quando muçulmanos usam a cruz para matar seus inimigos hoje, mostram que o mundo islâmico nunca poderia atingir o mesmo grau de civilização da Europa, da América ou de Israel, justamente porque nunca vai aceitar coisas que só floresceram no seio da cultura cristã: o Estado laico, a lei civil (“A César o que é de César, a Deus o que é de Deus”), o reconhecimento de autoridades seculares (ou de algo secular) e, sobretudo, o “amai-vos uns aos outros”, incluindo seus inimigos – definido pelo filósofo Eric Voegelin como o versículo que definirá o mundo da ordem, em contraposição ao mundo da morte gratuita.

A cruz, apesar da origem provavelmente persa, ficou famosa pelo uso romano. O islam crê que Jesus, no fim do mundo, voltará para destruir a cruz, mostrando que “não morreu” (e, portanto, não ressuscitou dos mortos). Uma cruz, para os muçulmanos, não é sagrada – é apenas um instrumento de tortura feito para se desprezar a fé dos cristãos. A única superação da morte para o muçulmano é esperar por virgens e ereção eterna. Para a muçulmana, esperar ser uma entre outras 71 futuras esposas do marido.

As imagens de crucificações em massa de cristãos são felizmente poupadas dos olhos do Ocidente, que criou uma civilização justamente para não ver a barbárie do sangue o tempo todo. Contudo, esta proteção também permite que o Ocidente esqueça do significado dos símbolos que erigiram sua própria proteção, assim como ignore o que se passa no restante do mundo, e cada vez mais chegando perto de seu quintal – do 11 de setembro a Bruxelas, do anthrax ao Charlie Hebdo, de Londres a Paris.

Quando a al-Qaeda de Osama bin Laden derrubou as torres gêmeas do World Trade Center, não queria apenas matar as mais de 3 mil pessoas que assassinou – queria destruir um símbolo do poder civilizacional do Ocidente, deixando uma ferida que permanece visível à distância ainda hoje.

Quando os islâmicos do ISIS decapitam lentamente seus inimigos (ao contrário da típica pena de morte saudita, com golpe único de cimitarra), também querem mostrar a maior dor que pode ser afligida a alguém civilizado, hoje – e também deixar claro o seu desprezo pelos inimigos, violentando seus corpos de maneira animalesca. Não é apenas uma morte na batalha, é o desprezo completo pelo inimigo da fé salafista: ou seja, todos nós, que não aceitamos o califado mundial.

Felizmente, podemos nos abrigar em sociedades cristãs para nos mantermos longe da punição por decapitação da shari’ah e deste sombrio espetáculo. Mas é justamente lembrando que a morte ainda persegue os cristãos – e mesmo aqueles que não se consideram cristãos, mas estão abrigados da barbárie pela civilização erigida por esta religião – que entendemos, até nos dias de hoje, o valor da Páscoa.

Felizmente, podemos nos abrigar em sociedades cristãs para nos mantermos longe da punição por decapitação da shari’ah e deste sombrio espetáculo. Mas é justamente lembrando que a morte ainda persegue os cristãos – e mesmo aqueles que não se consideram cristãos, mas estão abrigados da barbárie pela civilização erigida por esta religião – que entendemos, até nos dias de hoje, o valor da Páscoa.

Jesus levantou dos mortos vencendo a cruz, e é por isso que a cruz se tornou símbolo sagrado. O mundo das trevas que ameaça o Ocidente todo dia é o mundo que quer que a cruz nos vença, que a morte seja maior do que a vida, que o horror e a tortura deste mundo signifiquem o máximo da vida, e que não haja nada acima de nossos pescoços que guie nosso espírito – basta pensar novamente em como é o paraíso islâmico.

Jesus precisou vencer a morte para ser reconhecido pelo Ocidente. Infelizmente, hoje também precisaremos vencer a cruz – e a faca de Maomé – para triunfarmos sobre a morte e celebrarmos a vida sem sermos sacrificados por isso.

Uma feliz Páscoa atrasada a todos, e uma reflexão que sirva para todos os dias.

…

O Senso Incomum é o site que mais ensina o que é o islamismo no Brasil. Contribua mantendo nosso site no ar através de nosso Patreon

Não perca nossas análises culturais e políticas curtindo nossa página no Facebook

E espalhe novos pensamentos seguindo nosso perfil no Twitter: @sensoinc

…

Saiba mais: