America, The Beautiful, contra os discípulos de Lúcifer

Compartilhar

Agora que a disputa eleitoral nos EUA está praticamente definida entre Donald Trump, pelos republicanos, e Hillary Clinton, pelos democratas, quero aqui explicar por que – ainda que a contragosto – eu apoio Trump contra a madame Hillary (“What difference does it make?”) Clinton.

O público brasileiro, mesmo aquela sua parcela de resto bem informada, costuma compreender muito mal o espectro político norte-americano da última década, o que tem levado a interpretações verdadeiramente delirantes das disputas ali em curso.

É comum por aqui o pressuposto de que os EUA são, como um todo, um país de tendência político-cultural conservadora, e que a esquerda ali se desenvolve de modo anti-natural, aos trancos e barrancos, mediante compromissos (retóricos, que sejam) com o centro. É como se fosse impossível a priori a existência de uma esquerda radical, socialista e revolucionária naquele país. Toda esquerda nos EUA seria forçosamente moderada, restando à direita o monopólio do extremismo e do radicalismo.

Nada mais equivocado. Há hoje uma vasta bibliografia disponível pela qual é possível conhecer a dimensão da presença das ideologias revolucionárias de esquerda nos EUA, e isso desde a década de 1930, com o reconhecimento da URSS por parte de Washington, quanto o partido comunista americano (CPUSA) passou a servir de fantoche do KOMINTERN. Em 1954, já Bella Dodd descrevera em The School of Darkness a penetração soviética na América – penetração perpetrada pelo CPUSA através de instituições sociais como igrejas, escolas, universidades, sindicatos e órgãos de imprensa.

Nada mais equivocado. Há hoje uma vasta bibliografia disponível pela qual é possível conhecer a dimensão da presença das ideologias revolucionárias de esquerda nos EUA, e isso desde a década de 1930, com o reconhecimento da URSS por parte de Washington, quanto o partido comunista americano (CPUSA) passou a servir de fantoche do KOMINTERN. Em 1954, já Bella Dodd descrevera em The School of Darkness a penetração soviética na América – penetração perpetrada pelo CPUSA através de instituições sociais como igrejas, escolas, universidades, sindicatos e órgãos de imprensa.

Já estava muito claro que a estratégia soviética jamais consistiria no confronto direto, mas na penetração insidiosa na cultura do inimigo, fazendo desta, e a partir de suas próprias virtudes (o pluralismo democrático, por exemplo), o dócil hospedeiro de um parasita implacável. Para quem quiser saber mais do assunto, basta procurar no Google, entre outros, as palestras e entrevistas do ex-agente da KGB Yuri Bezmenov (ou Tomas Schuman) acerca dos métodos soviéticos de guerra cultural.

A partir da década de 1990, depois da abertura dos arquivos de Moscou e da pesquisa ali realizada por autores como Hervey Klehr (o primeiro historiador americano a vasculhar os arquivos), John Earl Haynes, Christopher Andrew, entre outros, restam documentalmente comprovadas as revelações há muito feitas por outros ex-espiões soviéticos, a exemplo de Elizabeth Bentley, por muito tempo acusada pela esquerda americana de “neurótica” e “mitômana”: a penetração soviética nos EUA chegou até os altos escalões das administrações Roosevelt e Truman, envolvendo nomes como Alger Hiss, Harry Hopkins e Harry Dexter White, todos atuando como agentes soviéticos no coração do poder americano.

Ademais, baseada no material dos arquivos, uma das principais obras escritas por Klehr e Haynes, The Secret World of American Communism, fornece abundante evidência de uma estreita cooperação entre o KOMINTERN, o CPUSA e as agências soviéticas de espionagem no exterior. Outra obra de referência sobre o tema é The World and the Shield: the Mitrokhin Archive and the Secret Story of the KGB, escrita pelo historiador Christopher Andrew com base nos arquivos de Vasily Mitrokhin, um dos dissidentes soviéticos de mais alta patente.

Ademais, baseada no material dos arquivos, uma das principais obras escritas por Klehr e Haynes, The Secret World of American Communism, fornece abundante evidência de uma estreita cooperação entre o KOMINTERN, o CPUSA e as agências soviéticas de espionagem no exterior. Outra obra de referência sobre o tema é The World and the Shield: the Mitrokhin Archive and the Secret Story of the KGB, escrita pelo historiador Christopher Andrew com base nos arquivos de Vasily Mitrokhin, um dos dissidentes soviéticos de mais alta patente.

Estamos falando ainda de um período anterior à década de 1960, quando a assim chamada “nova esquerda” (pós-soviética, frankfurtiana e gramsciana) tomou de assalto a maior parte das instituições de cultura nos EUA, utilizando-as como arma de propaganda anti-americana e pró-comunista.

Trata-se da famosa geração hippie, tão ruidosa contra a guerra do Vietnã (mas silenciosa, por exemplo, em relação ao genocídio promovido pelo Khmer Vermelho e aos paredões cubanos de fuzilamento), e tão anti-americana quanto qualquer guerrilheiro latino-americano. É a geração de homens como Noam Chomsky, o intelectual público mais influente da América, e um radical de esquerda típico, capaz de urrar contra George W. Bush, mas ronronar de tolerância e mal-disfarçada admiração para com o Hezbollah.

É, finalmente, a geração de alguns dos protagonistas da disputa política americana contemporânea. Sobre eles, escreveu Alan Charles Kors num artigo incontornável: “Garotos que, na década de 1960, tinham retratos de Mao e Che colados nos muros da faculdade – o equivalente moral de exibir retratos de Hitler, Goebbels ou Horst Wessel no dormitório – agora ensinam nossas crianças sobre a superioridade moral de sua geração política”.

Mas, como dizíamos, o comentarista brasileiro é cego para a esquerda americana, talvez por acreditar na superioridade moral de sua própria geração. De modo geral, o partido democrata é visto no Brasil como um partido de centro-esquerda, representante dos valores tradicionais do liberalismo (político e econômico) e da democracia. A candidata Hillary Clinton, por exemplo, seria a encarnação paradigmática desse establishment. O seu ainda concorrente interno, o senador Bernie Sanders, estaria apenas um tantinho mais à esquerda, nada que pudesse perturbar o conservadorismo cultural de fundo. Se Hillary é tida por social-democrata e liberal (no sentido econômico), Sanders seria um socialista (jamais comunista!) com muitas aspas.

Mas, como dizíamos, o comentarista brasileiro é cego para a esquerda americana, talvez por acreditar na superioridade moral de sua própria geração. De modo geral, o partido democrata é visto no Brasil como um partido de centro-esquerda, representante dos valores tradicionais do liberalismo (político e econômico) e da democracia. A candidata Hillary Clinton, por exemplo, seria a encarnação paradigmática desse establishment. O seu ainda concorrente interno, o senador Bernie Sanders, estaria apenas um tantinho mais à esquerda, nada que pudesse perturbar o conservadorismo cultural de fundo. Se Hillary é tida por social-democrata e liberal (no sentido econômico), Sanders seria um socialista (jamais comunista!) com muitas aspas.

A prova de que, vista do Brasil, a esquerda americana aparece como moderada (ou seja, avessa a radicalismos e a rupturas revolucionárias) está na posição assumida por alguns de nossos analistas habitualmente críticos da esquerda doméstica. Nomes como Arnaldo Jabor, Caio Blinder, Demétrio Magnoli, entre outros, que costumam devotar um olhar mordaz contra as práticas e idéias “arcaicas” da esquerda pátria, tida por eles como manifestação da perfeita idiotia latino-americana, quedam-se deslumbrados e acríticos em face das mesmas idéias e práticas, quando avançadas pela esquerda norte-americana.

O mesmo comentarista brasileiro capaz de fazer troça das propostas de uma Luciana Genro – taxação das grandes fortunas, transporte público gratuito, combate ao capitalismo financeiro – as aceita como razoáveis se vindas da boca de um Bernie Sanders. É como se a língua inglesa conferisse razoabilidade e moderação a idéias políticas que, se ditas em português ou espanhol, soariam naturalmente como emboloradas e radicais.

Ora, basta analisar a biografia e trajetória política dos personagens democratas em questão – e poderíamos incluir aí o atual presidente Barack Hussein Obama – para notar que, na última década, o partido democrata deu uma guinada violenta rumo à extrema-esquerda. Não há nada de moderado ou centrista em Bernie Sanders, um comunista-padrão. E tampouco em Hillary Clinton.

Levando em conta exclusivamente a opinião de nossos palpitadores, seríamos tentados a ver na ex-Secretária de Estado uma representante tradicional da democracia liberal norte-americana, uma herdeira intelectual de John Locke, Stuart Mill, Karl Popper, quiçá John Rawls!

Nada mais distante da realidade. Nossos palpitadores não sabem, ou fingem não saber, que madame Clinton é discípula confessa de Saul Alinsky, o auto-intitulado guru “radical” da nova esquerda norte-americana dos anos 1960, com quem a atual candidata trocou várias cartas na juventude e sobre quem escreveu uma monografia de conclusão de curso.

Nada mais distante da realidade. Nossos palpitadores não sabem, ou fingem não saber, que madame Clinton é discípula confessa de Saul Alinsky, o auto-intitulado guru “radical” da nova esquerda norte-americana dos anos 1960, com quem a atual candidata trocou várias cartas na juventude e sobre quem escreveu uma monografia de conclusão de curso.

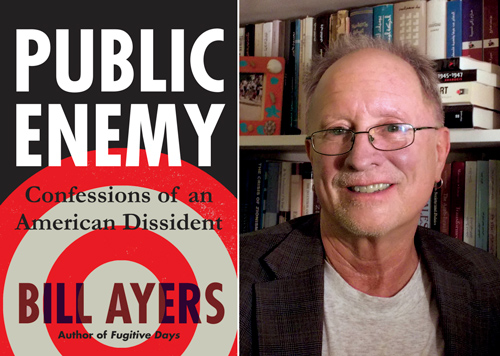

O mesmo vale para Barack Obama, cuja carreira política deve muito a outro mentor ideológico tão “moderado” quanto Alinsky: Bill Ayers, o líder do grupo terrorista The Weather Underground, que promoveu uma série de atentados a bomba nos EUA da década de 1970, sob o pretexto de lutar contra o imperialismo norte-americano.

Alinsky, guru de Hillary, foi um dos mais habilidosos estrategistas e ativistas políticos da esquerda americana e mundial. Inspirado em Antonio Gramsci, que abandonara o modelo soviético de tomada violenta do poder de Estado em favor de uma abordagem não-violenta e de longo prazo, com ênfase na conquista prévia da hegemonia cultural, Alinsky foi o fiel executor desse novo método revolucionário – um método não-aversivo, dir-se-ia, visando a uma “guerra de posição”, não “de movimento”, para usarmos um vocabulário gramsciano.

Em seu livro mais conhecido, Rules for Radicals (“Regras para Radicais”), Alinsky dá uma verdadeira aula de como a esquerda deveria abandonar ortodoxias ideológicas e dogmatismos teóricos, buscando, ao contrário, uma unidade puramente estratégica, no âmbito da ação política revolucionária. Alinsky queria atrair todos os descontentes, revoltados, marginalizados e criminosos – todos aqueles que, com desprezo, Marx agrupara sob o rótulo de lumpemproletariado – para as fileiras da guerra cultural contra a América.

Em seu livro mais conhecido, Rules for Radicals (“Regras para Radicais”), Alinsky dá uma verdadeira aula de como a esquerda deveria abandonar ortodoxias ideológicas e dogmatismos teóricos, buscando, ao contrário, uma unidade puramente estratégica, no âmbito da ação política revolucionária. Alinsky queria atrair todos os descontentes, revoltados, marginalizados e criminosos – todos aqueles que, com desprezo, Marx agrupara sob o rótulo de lumpemproletariado – para as fileiras da guerra cultural contra a América.

Amigo de Al Capone e de seus comparsas nos tempos de estudante de criminologia em Chicago, Alinsky passou a adotar a expressão “organização comunitária” (community organizing), um termo obscuro derivado das ciências sociais da época, para descrever a sua missão; um termo estranho que veio a consagrar a carreira política de Barack Obama, tido por competente “organizador comunitário”. Tratava-se, na verdade, de organizar ódios e ressentimentos (de origem racial, econômica, sexual, geracional, pouco importava) e canalizá-los contra a sociedade americana de então.

Sob vários aspectos, portanto, Hillary Clinton é muito mais radical que o próprio Bernie Sanders (um comunista revolucionário), pois ela assimilou muito bem o método político de Alinsky, dando preferência à ação efetiva e silenciosa sobre o histrionismo retórico da esquerda mais ortodoxa. Muito mais à esquerda que o seu marido, Hillary foi mestre em vestir o seu radicalismo com as “roupas” da democracia liberal.

De todo modo, o mero fato de serem esses os dois candidatos democratas restantes já indica que o partido do burrico, como um todo, rompeu com o tradicional equilíbrio entre contrários característico da política americana até então: a disputa entre “liberais” e “conservadores” no seio de uma concepção de nação mais ou menos comum, baseada no respeito incondicional à Constituição e aos Founding Fathers, na importância do federalismo, na crença na excepcionalidade americana e na defesa das liberdades civis em face do Estado.

Com Obama, Hillary e Sanders (OH&S), o partido democrata coloca-se definitivamente fora daquela normalidade democrática. Em primeiro lugar, a personalidade política dessas três figuras foi formada, intelectual e politicamente, por críticos radicais da excepcionalidade americana e dos valores tradicionais associados aos Founding Fathers. Seus gurus ideológicos são, além de Alinsky e Ayers, outros campeões do anti-americanismo tais como Che Guevara, Regis Debray, Frantz Fanon, Edward Said, Frank Marshall Davis et caterva.

Em suma: ao contrário de todos os presidenciáveis anteriores, quer republicanos, quer democratas (incluindo o gângster Bill Clinton), OH&S são os primeiros políticos a recusar o excepcionalismo americano, ainda que nem sempre tenham a coragem de professá-lo com todas as letras. Para eles, os EUA são um país como outro qualquer, talvez até um pouco pior (demasiado consumista, racista, machista ou imperialista).

Em suma: ao contrário de todos os presidenciáveis anteriores, quer republicanos, quer democratas (incluindo o gângster Bill Clinton), OH&S são os primeiros políticos a recusar o excepcionalismo americano, ainda que nem sempre tenham a coragem de professá-lo com todas as letras. Para eles, os EUA são um país como outro qualquer, talvez até um pouco pior (demasiado consumista, racista, machista ou imperialista).

Além disso, os três parecem acreditar na necessidade de uma concentração cada vez maior de poder de Estado como meio da impor as reformas sociais que julgam necessárias, ainda que ao custo das liberdades individuais.

O verdadeiro Estado policial montado por Obama e Hillary – que faz do escândalo de Watergate parecer uma brincadeira de criança – não deixa dúvidas quanto ao atual desprezo dos “democratas” americanos pela ordem democrática.

Nesse sentido, nenhum dos políticos em questão foge à tradição revolucionária da esquerda: não confiam na sociedade e em sua autonomia; com efeito, desprezam-na e pretendem dirigi-la desde cima. Numa verdadeira inversão do espírito da constituição americana, toda pensada para limitar o poder do Estado e proteger as liberdades individuais, OH&S gostariam de dar poderes ilimitados ao Estado, para que ele possa aprovar leis (restrição sobre a posse e o porte de armas pelo cidadão, por exemplo) unanimemente rejeitadas pela população.

Os três foram criados aprendendo a odiar a América, e agora reivindicam os meios de “transformá-la fundamentalmente”, como disse Barack Obama em discurso revolucionário e histórico (pelos piores motivos, que fique claro).

Quanto à retórica de Sanders contra o big business, Wall Street e o mercado financeiro, tudo não passa de bafo de boca. Sanders não é burro. Ele sabe muito bem que, na hora H, entre ele e um candidato republicano, os maiores financistas e bilionários americanos (um Soros, um Rockefeller, um Ford, um McArthur e seus herdeiros) apostarão suas fichas nele e não no republicano. Este tem sido o padrão nas últimas décadas nos EUA: entre dois candidatos quaisquer, o grosso de Wall Street tem quase sempre preferido aquele mais à esquerda, o mais estatista, o mais hostil ao livre-mercado.

Quanto à retórica de Sanders contra o big business, Wall Street e o mercado financeiro, tudo não passa de bafo de boca. Sanders não é burro. Ele sabe muito bem que, na hora H, entre ele e um candidato republicano, os maiores financistas e bilionários americanos (um Soros, um Rockefeller, um Ford, um McArthur e seus herdeiros) apostarão suas fichas nele e não no republicano. Este tem sido o padrão nas últimas décadas nos EUA: entre dois candidatos quaisquer, o grosso de Wall Street tem quase sempre preferido aquele mais à esquerda, o mais estatista, o mais hostil ao livre-mercado.

Trata-se de fenômeno histórico que ilustra a simbiose – em tese contraditória, mas na prática sempre observável – entre comunistas e grandes financistas. Ambos são experts em monopólio – os primeiros, no monopólio do poder político; os segundos, no do poder econômico. Daí que nem uns, nem outros demonstrem grande apreço pelo autêntico liberalismo político e econômico. Como notou o romancista britânico H. G. Wells em seu livro Rússia nas Sombras (Oxford: Benediction Classics, 2007. p. 100): “O grande negócio não é de forma alguma antipático ao comunismo. Quanto mais ele cresce, mais se aproxima do coletivismo”.

Diante da candidatura democrata, resta-nos admitir que Donald Trump, goste-se ou não dele (e eu particularmente preferia Ted Cruz, Carly Fiorina ou Ben Carson), é o representante possível da continuidade do liberalismo e da ordem democrática nos EUA. A despeito de eventuais equívocos e incongruências em sua plataforma, ele não pretende “transformar radicalmente” a América, mas, ao contrário, respeitar a sua história e tradição. Diferente de Hillary, e mais fiel ao espírito dos Founding Fathers, ele parece crer que o papel do governo é servir à sociedade, não o contrário.

Diante da candidatura democrata, resta-nos admitir que Donald Trump, goste-se ou não dele (e eu particularmente preferia Ted Cruz, Carly Fiorina ou Ben Carson), é o representante possível da continuidade do liberalismo e da ordem democrática nos EUA. A despeito de eventuais equívocos e incongruências em sua plataforma, ele não pretende “transformar radicalmente” a América, mas, ao contrário, respeitar a sua história e tradição. Diferente de Hillary, e mais fiel ao espírito dos Founding Fathers, ele parece crer que o papel do governo é servir à sociedade, não o contrário.

O governo não existe para ensinar, dirigir, tutelar ou transformar fundamentalmente a sociedade. Ele não pode pretender ser uma forma pura a se impor sobre uma matéria plástica e inerte. Ao contrário, o governo deve ser infundido com a alma da sociedade, que preexiste a ele de um ponto de vista histórico e moral. John Adams, segundo presidente americano, e o mais conservador dos Founding Fathers, ilustrou-o bem, ao escrever em 1798 sobre a Constituição Americana:

“Não há governos capazes de lidar com paixões humanas desenfreadas, imunes à moralidade e à religião. A avareza, a ambição, o desejo de vingança ou a luxúria poderiam romper as sólidas amarras de nossa Constituição qual uma baleia através de uma rede de pesca. A nossa Constituição foi feita exclusivamente para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para qualquer outro”.

Uma constituição adequada a um povo moral e religioso. A idéia de uma ordem moral eterna e transcendente e de um governo que a ela deve se submeter. Uma nação temente a Deus. Eis aí a América que o atual partido democrata quer “transformar fundamentalmente”. Não é por acaso que o seu grande mentor intelectual, Saul Alinsky, tenha dedicado seu livro mais famoso a Lúcifer, “o primeiro dos rebeldes” (sic).

Que contraste! Que abismo! Que confronto político, social, cultural, histórico, religioso e cósmico não representa a atual corrida presidencial nos EUA! Por trás das figuras um tanto quanto medíocres e inegavelmente kitsch dos dois protagonistas, que certamente não estão à altura daquilo que representam, o que está em jogo na América é uma disputa entre a devoção religiosa e patriótica do americano médio e as paixões políticas de uma elite luciferina que o despreza; entre a tradição cultural que forjou a maior nação do planeta e a imaginação revolucionária que pretende dissolvê-la numa nova ordem global; entre os Founding Fathers e os “organizadores comunitários” pós-americanos.

Em suma: que vença Trump, apesar de Trump!

…

Contribua para manter o Senso Incomum no ar se tornando nosso patrão através de nosso Patreon – precisamos de você!

Não perca nossas análises culturais e políticas curtindo nossa página no Facebook

E espalhe novos pensamentos seguindo nosso perfil no Twitter: @sensoinc

…

Saiba mais: