Bárbaros e Civilizados: as reações da esquerda à vitória de Donald Trump

O "discurso de ódio intelectual" da esquerda contra Donald Trump revela precisamente o ódio dos intelectuais contra o povo.

Compartilhar

Num de seus textos mais famosos, o antropólogo Claude Lévi-Strauss (aquele que, como lembra Caetano Veloso, detestou a Baía de Guanabara) lançou as bases teóricas para que pudéssemos, hoje, compreender as primeiras reações da esquerda brasileira à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.

Escrito em 1952, o ensaio “Raça e História” fora-lhe encomendado pela UNESCO, para integrar uma coleção de brochuras destinadas a combater o racismo, no contexto de uma Europa do pós-guerra então traumatizada com o horror nazista, àquela altura muito fresco na memória de todos.

Na parte em que aborda o fenômeno do etnocentrismo – a noção segundo a qual apenas o meu grupo étnico é culturalmente pleno –, o estruturalista francês faz as seguintes observações sobre a etimologia e a semântica das noções de bárbaro e selvagem:

“Na Antiguidade, por exemplo, confundia-se tudo o que não fazia parte da cultura grega (posteriormente greco-romana) sob a denominação ‘bárbaro’; a civilização ocidental usaria mais tarde o termo ‘selvagem’ no mesmo sentido. Por detrás desses epítetos, esconde-se a mesma opinião. É provável que a palavra ‘bárbaro’ se refira, etimologicamente, à confusão e inarticulação do canto dos pássaros, em oposição ao valor significante da linguagem humana. E ‘selvagem’ quer dizer ‘da selva’, evocando também um modo de vida animal, por oposição à cultura humana. Em ambos os casos, expressa-se a recusa de admitir o próprio fato da diversidade cultural; prefere-se lançar para fora da cultura, na natureza, tudo o que não se conforma às normas que regem a vida de quem julga.”

De acordo com o dicionário Merriam-Webster de etimologia, bárbaro teria origem onomatopaica, remetendo à imitação zombeteira que os gregos faziam das tentativas balbuciantes dos estrangeiros que aprendiam a sua língua, produzindo sequências de sons – tais como bar-bar-bar… – semelhantes aos de animas.

Voilá! As primeiras reações de alguns dos nossos comentaristas de esquerda à decisão soberana do povo americano apenas confirmam aquilo que muitos de nós, aqui no Senso Incomum, temos sublinhado: para a intelligentsia esquerdista, o não-intelectual não passa de um bárbaro ou um selvagem.

À primeira vista, a observação pode parecer hiperbólica, mas, até o fim deste artigo, espero convencer o leitor de que ela é mais literal do que aparenta. Tratemos, antes, de uma questão preliminar.

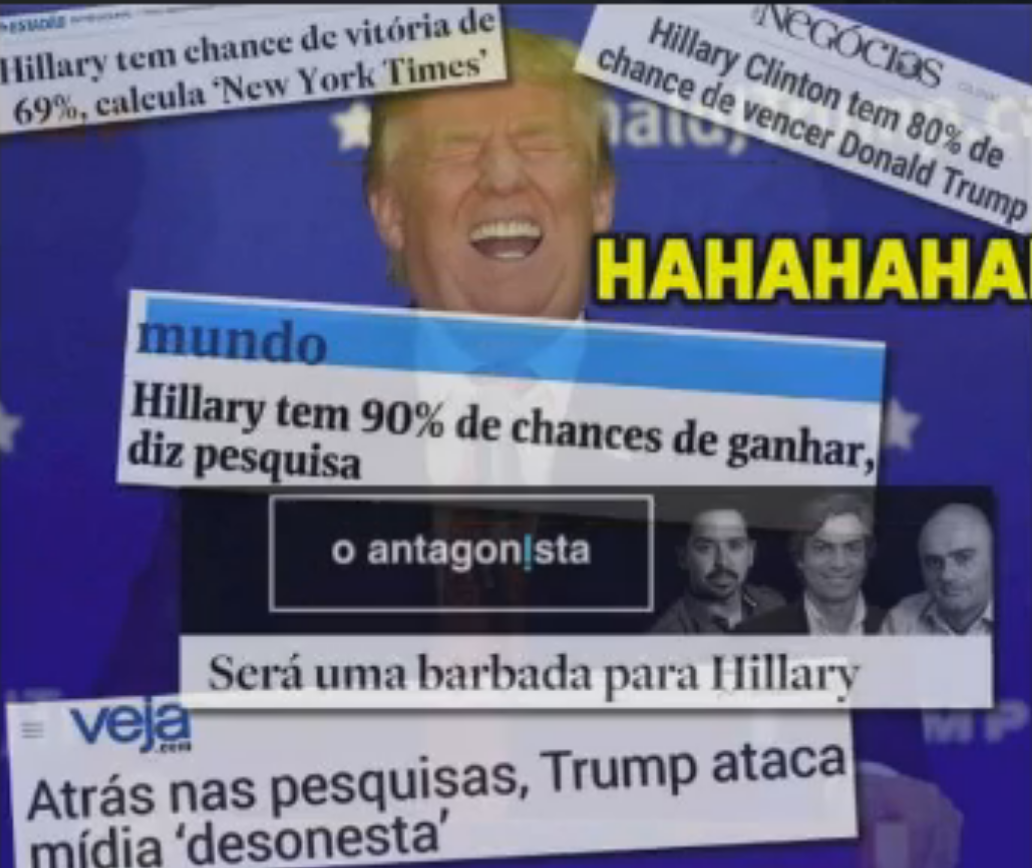

Acho que ninguém tem dúvidas de que a eleição de Trump, tido por muitos na imprensa como representante da extrema-direita (existiria, aliás, uma direita que não seja extrema aos olhos dessa imprensa?), contrariou brutalmente as expectativas dos nossos assim chamados “especialistas” midiáticos. Em face dessa contrariedade, muitos se deixaram tomar pela raiva. Maldito povo, maldita democracia! – muitos pareceram pensar.

Aquela raiva do intelectual de esquerda pelo povo nada mais é do que a contrapartida do amor sentimentalista que lhe devota, estando ambos os sentimentos, raiva e amor, articulados em sistema. Como explica René Girard em suas análises sobre o sacrifício, costuma ser rápida e fácil a transição entre o ato de divinização e o mecanismo do bode-expiatório, sendo que o sacrifício dos deuses (não confundir, aqui, com o sacrifício aos deuses) é fenômeno comumente descrito na literatura etnológica sobre povos ditos primitivos. Um caso bem conhecido entre antropólogos é o de Lono, deus dos nativos havaianos, que no século XVIII viria a ser identificado com o capitão James Cook, sendo esse, diz-se, o motivo da morte ritualizada do grande explorador.

Pois bem. Tendo divinizado o povo, o intelectual de esquerda, quando decepcionado, tende a crispar-se num ou noutro de dois estados de espírito opostos, que chamaremos, grosso modo, de demofobia (do grego, “medo do povo”) e demofilia (“amor ao povo”). Eles não são mutuamente excludentes, e um mesmo indivíduo pode transitar de um ao outro em questão de minutos.

Há bons exemplos no Brasil de manifestações demofóbicas surgidas logo após uma decepção amorosa – demofílica – do intelectual de esquerda com o seu povo. Vejamos dois deles: Eliane Brum e José Celso Martinez Corrêa.

Brum, a namoradinha do Brasil progressista (e eu estava para chamá-la de “Gregório Duvivier de saias” até me lembrar de que, hoje, os Gregórios Duviviers originais já usam saias, dizem que contra o patriarcado), acusou certa vez “o coração podre” do povo brasileiro. Sua revolta dirigia-se contra o massivo apoio popular à redução da maioridade penal, projeto então em votação na Câmara dos Deputados.

Já o velho Zé Celso – que, coitado, até hoje tenta desesperadamente chocar a burguesia, posto que suas dionisíacas pelancas já não escandalizem sequer mocinhas de interior – afirmou em 2015 não gostar das manifestações anti-PT realizadas à época. “Falta vermelho na bandeira brasileira”, opinou o vetusto dramaturgo, acrescentando que o país – referia-se ele à maioria anti-petista – estaria tomado por um “delírio fascista”. “Porque também há fascismo popular”, explicou.

Como disse, trata-se de comportamento típico. Quando o intelectual de esquerda olha para o não-intelectual, o homem comum do povo, vê nele uma espécie de autômato movido por circunstâncias meramente materiais, extrínsecas, que o determinam de maneira mecânica, como a um objeto, sem qualquer mediação da consciência.

Para o intelectual de esquerda, o homem do povo não é um sujeito situado no mesmo plano que ele, alguém dotado de igual capacidade de agência e auto-reflexão. O homem do povo é, sempre e em qualquer circunstância, um objeto: ora de estudo, ora de interesse, ora de pena, e ora também – eis a questão! – de raiva. O intelectual espera que o homem do povo reaja de acordo com certos estímulos, e fica absolutamente perplexo quando isso não ocorre, o que nos traz de volta ao problema lévi-straussiano do etnocentrismo.

Chamou-me atenção especial um tipo particular de análise que a classe falante ‘progressista’ começou a esboçar assim que Trump se sagrou presidente. Caio Blinder, do Manhattan Connection, a quem, junto com Guga Chacra, eu atribuí a notável capacidade de errar todos os prognósticos políticos que faz (nisso eles são perfeitamente infalíveis), foi quem o expressou de maneira mais direta, em tom virulentamente demofóbico:

“Espero dias sombrios para os EUA e para o mundo. O povo gritou de forma selvagem contra o status quo e foi ouvido. Mas, o voto tem consequências. Americanos e resto dos habitantes do planetinha, apertem os cintos” (ver aqui).

Sempre quando quero saber o que vai acontecer, socorro-me de @caioblinder e @gugachacra. O resultado é o exato oposto do que eles previram.

— Flávio Gordon (@flaviogordon) June 24, 2016

Dito assim, como quem não quer nada, a observação poderia passar despercebida, confundida com mera manifestação acalorada de elitismo nova-iorquino. É também isso, mas há método nesse elitismo.

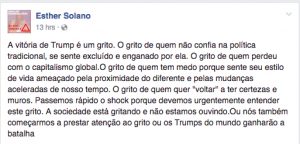

Só fui atinar para o sentido mais profundo do que Blinder estava dizendo quando topei com uma análise parecida, mas avançada num tom bem mais sereno e aparentemente tolerante – um tom, dir-se-ia, mais demofílico. Achei-a no comentário da socióloga Esther Solano, co-autora de um livrinho de apologia aos Black Blocs (já comentado aqui no Senso), e que recentemente envolveu-se em polêmicas na televisão e no rádio. Escreveu Solano em seu Facebook:

“A vitória de Trump é um grito. O grito de quem não confia na política tradicional, se sente excluído e enganado por ela. O grito de quem perdeu com o capitalismo global. O grito de quem tem medo porque sente seu estilo de vida ameaçado pela proximidade do diferente e pelas mudanças aceleradas de nosso tempo. O grito de quem quer ‘voltar’ a ter certezas e muros. Passemos rápido o shock (sic) porque devemos urgentemente entender este grito. A sociedade está gritando e não estamos ouvindo. Ou nós também começarmos a prestar atenção ao grito ou os Trumps do mundo ganharão a batalha”.

É curioso e significativo que dois intelectuais de esquerda tenham usado a mesma palavra: grito. Creio que esse e outros termos semelhantes serão muito repetidos daqui em diante em referência ao voto dos americanos em Trump.

Da forma com que é empregada pelos dois comentadores, a palavra tem claramente o sentido de algo que foi produzido de maneira reativa e desarticulada, como numa resposta mecânica a uma situação aflitiva, quase uma interjeição. Enquanto o intelectual se expressa de maneira articulada e auto-consciente, o povo emite um som, um ruído que lhe brota da garganta quase que à sua revelia. Quando vota, o intelectual fala; o povo, grita. Talvez pudéssemos acrescentar: urra, guincha, grasna, bale etc. – produz, enfim, alguma coisa que é da ordem da natureza, não da cultura. Alguma coisa selvagem e bárbara, como o bar-bar-bar dos infelizes não-helênicos.

A esse bicho inconsolável que grita – que “tem medo porque sente seu estilo de vida ameaçado” (diz Solano), que “gritou de forma selvagem” (diz Blinder) –, a esquerda quer agora estender a sua generosa mão, como um voluntário da SUIPA recolhe um cãozinho abandonado.

Resta que, se apurassem melhor os ouvidos, nossos opinadores esquerdistas notariam que isto a que chamam de “grito” é, na verdade, expressão da vontade de indivíduos auto-conscientes. Ao negar-lhes essa condição, o que a esquerda faz não é outra coisa que, na expressão de Lévi-Strauss, “lançar para fora da cultura, na natureza, tudo o que não se conforma às normas que regem a vida de quem julga”.

Para quem tenha olhos de ver, é evidente que o povo americano não está gritando na direção da esquerda, mas, ao contrário, virando-lhe as costas e falando – falando! – do seu repúdio às arbitrariedades que o totalitarismo esquerdista, manifesto sobretudo na polícia politicamente correta e nas ações dos assim chamados SJW (“Social Justice Warriors”), tem imposto ao mundo, tornando-o caótico e inseguro.

Se, no entanto, quiséssemos insistir na metáfora do “grito”, seria preciso concluir que os eleitores de Trump não emitiram aquele grito mecânico, reativo e bestializado, pressuposto pela nossa classe falante, mas aquele outro, altivo e auto-determinante, que, em 1775, desde Lexington, Concord e Bunker Hill, os colonos americanos ousaram lançar aos soldados do Exército Britânico: – Don’t tread on me!

—————

Não perca o artigo exclusivo para nossos patronos. Basta contribuir no Patreon. Siga no Facebook e no Twitter: @sensoinc

[amazon asin=8580330181&template=iframe image2][amazon asin=8567394872&template=iframe image2][amazon asin=8567394147&template=iframe image2][amazon asin=8568493289&template=iframe image2][amazon asin=8567394732&template=iframe image2][amazon asin=858033215X&template=iframe image2][amazon asin=8530800834&template=iframe image2][amazon asin=B00EPFVY1U&template=iframe image2][amazon asin=B01EU4I792&template=iframe image2][amazon asin=8501103594&template=iframe image2][amazon asin=8540507005&template=iframe image2][amazon asin=8571645701&template=iframe image2]